Solothurn Masterplan ist ein Verein, der sich mit der städtebaulichen Entwicklung der Stadt und Region Solothurn beschäftigt. Ziele des Vereins sind u.a. Möglichkeiten der Stadterweiterung ohne neuen Landverbrauch aufzuzeigen, gegebenenfalls Projekte zu hinterfragen und die Stadt als Ganzes zu betrachten um eine ganzheitliche Vision zu erarbeiten. Der Verein sucht die Inspiration in der Geschichte der Stadt um die Zukunft zu denken und die Gegenwart zu ermöglichen.

Auslegeordnung

Solothurn bleibt von der Zersiedelung nicht verschont. 1940 finden 16‘000 Einwohner innerhalb einer konzentrierten Fläche Platz. Heute beanspruchen gleich viele Einwohner aber ein Vielfaches an Fläche. Unsere Ansprüche am bewohnten Raum haben zugenommen.

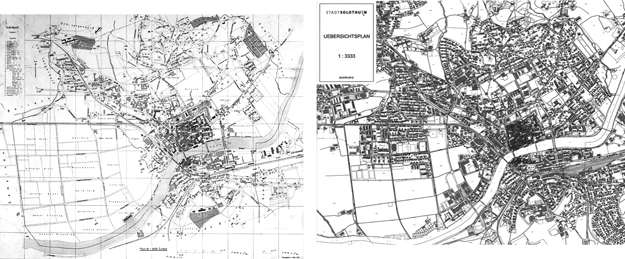

Abbildung 1: Übersichtspläne der Stadt Solothurn von 1940 und 2012

Abbildung 1: Übersichtspläne der Stadt Solothurn von 1940 und 2012

Der Landverbrauch in der Schweiz wächst ungebremst. Davon bleibt auch Solothurn nicht verschont. Diese Entwicklung wurde mit der Abstimmung im März 2013 von einem Grossteil der Schweizer Bevölkerung verurteilt.

1940 finden in der Stadt Solothurn 16’000 Einwohner auf einer konzentrierten Fläche Platz. Der Übersichtsplan links aus diesem Jahr zeigt eine Konzentration der Bebauung in der Altstadt und entlang wichtiger Strassen. Grosse, zusammenhängende Freiflächen sind zu erkennen und es herrscht eine klare Trennung zwischen den besiedelten und unbesiedelten Flächen vor.

Der Vergleich mit dem Übersichtsplan 2012 bringt Frappantes hervor. In den letzten rund 70 Jahren ist diese Stadt hemmungslos und teilweise planlos gewachsen. Dies wäre ein minderes Problem und logische Folge, wenn gleichzeitig auch die Bevölkerung zugenommen hätte. Diese hat in der Zwischenzeit zwar 20‘000 Einwohner erreicht und überschritten, doch heute leben wieder so viele Menschen wie 1940 in Solothurn, beanspruchen aber ein Mehrfaches an Innen- und Aussenraum.

Diese Entwicklung ist keine Solothurner Besonderheit. Unsere Ansprüche an den verbrauchten Flächenmengen haben zugenommen, weil wir es es uns leisten können. Ob dies richtig oder falsch, gut oder böse ist, kann jeder für sich beantworten.

Planlos in die Zukunft!

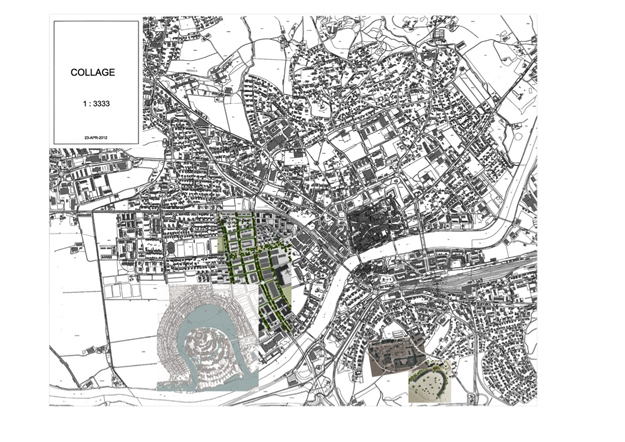

Der Blick auf Solothurn aus der Luft lässt noch Freiflächen erkennen. Grossprojekte im Westen der Stadt warten jedoch darauf umgesetzt zu werden, die Freiflächen werden verschwinden. Das Bauen in diesem Massstab setzt ein ganzheitliches Betrachten der Stadt voraus. Die Nachfrage bei den zuständigen Ämtern bringt hervor, dass nicht einmal ein Plan existiert welcher die zukünftige Bebauung als Übersicht darstellt.

Abbildung 2: Luftbild auf die schönste Barockstadt der Schweiz

Abbildung 2: Luftbild auf die schönste Barockstadt der Schweiz

Die geplanten Projekten im Westen der Stadt sind ehrgeizig und vor allem gross. Baut man an einer Stadt in diesem Massstab weiter, müsste es zumindest einen Übersichtsplan geben, welcher einen möglichen zukünftigen Zustand darstellt. Die Nachfrage bei den zuständigen Ämtern, ob ein solcher Übersichtsplan vorhanden ist fällt negativ aus. Man solle doch selber eine Collage zusammenstellen…

Wir fragen uns, wohin das Abenteuer führt, wenn wir diese Entwicklung so weiter zulassen? Was überlassen wir den nächsten Generationen wenn wir weiter hemmungslos und planlos Landreserven anzapfen und überbauen? Wird in der heutigen Entwicklung die Stadt als Ganzes betrachtet oder sind die Eingriffe punktuell und isoliert? Ist es überhaupt nötig weitere Landreserven zu verbrauchen um unsere Ansprüche zu befriedigen?

Vision?

Betrachtet man kürzlich realisierte und geplante Siedlungen, so scheint die Stadt keine übergeordnete Vision, keine Gesamtidee zu haben. Die Projekte sind isoliert und die Eingriffe punktuell. Wasserstadt und Weitblick sind in diesem Zusammenhang ganz besonders, denn beide sind eine Behauptung für sich, ohne Verankerung in der Tradition und Geschichte der Stadt.

Abbildung 3: Überbauung Sphinxmatte

Abbildung 3: Überbauung Sphinxmatte

Im Westen der Stadt Solothurn sind Stadterweiterungen im grossen Stile geplant. Wasserstadt, Weitblick und Brunnmatt. Weitere grossmassstäbliche Siedlungen sind in Bau oder bereits umgesetzt, so wie die Sphinxmatte oben im Bild. Die geplante Wasserstadt versucht ein ökologisches Problem – den Stadtmist – welcher tatsächlich ein Problem ist und gelöst werden muss, über eine luxuriöse Wohn- und Geschäftsanlage anzugehen. Dass durch den Bau dieser neuen Mikroagglomeration neue ökologische und soziologische Probleme entstehen können, scheint sich niemand zu fragen. Eine ganze Reihe von Problemen nämlich Verkehr, Ver- und Entsorgungssysteme und Infrastrukturen gilt es zu lösen. Dass das Projekt weiter als geschlossener Organismus, ja quasi als trojanisches Pferd gegenüber der restlichen Stadt steht stört auch keinen Mensch. Beim Weitblick versucht man über Baumhaine das zu definieren was einmal Stadt werden soll. Die geringe Ausnutzung und der fremde Massstab der Baufelder bilden eine zu hinterfragende Kombination. Die Baufelder sind gross und hat man bei der Planung nicht genug Feinfühligkeit könnte das Quartier sich monoton und vor allem vom Markt bedingt entwickeln.

Neues Instrument für die hiesige Bühne

Eine ganzheitliche Vision für Solothurn scheint zu fehlen. Der Verein Solothurn Masterplan schlägt an dieser Stelle ein neues Planungsinstrument vor. Es ist wichtig anzuhalten um Grundlagen zu sammeln und die aktuelle und geplante Situation darzustellen. Davon ausgehend braucht es eine Bedürfnisformulierung um eine Vision, in Form eines Masterplans, für die ganze Stadt zu erarbeiten und diese anschliessend umzusetzten.

Abbildung 4: Neues Instrument für die hiesige Bühne

Abbildung 4: Neues Instrument für die hiesige Bühne

Was überlassen wir unseren nächsten Generationen wenn Wasserstadt und Weitblick gebaut sind? Sicher keine Landreserven mehr, eine aufgeblähte Infrastruktur, die teuer im Unterhalt ist und mehr Übel als Wohl bringt. Die Beurteilung , ob die exklusiven Räume welche geschaffen werden, lebenswert und lokal verankert sind oder nur Fragmente von importierten globalen Vorstellungen darstellen überlassen wir jedem Mensch selber. So wie es scheint, wird aktuell die Stadt nicht als ganzes betrachtet und es gibt auch keine ganzheitliche Vision wie die Stadt zu entwickeln ist.

Die folgenden drei Punkte stellen die Etappen dar auf dem Weg zu einem neuen Planungsinstrument.

1 – Grundlagen beschaffen

2 – Masterplan erarbeiten

3 – Umsetzung koordinieren

Grundlagen

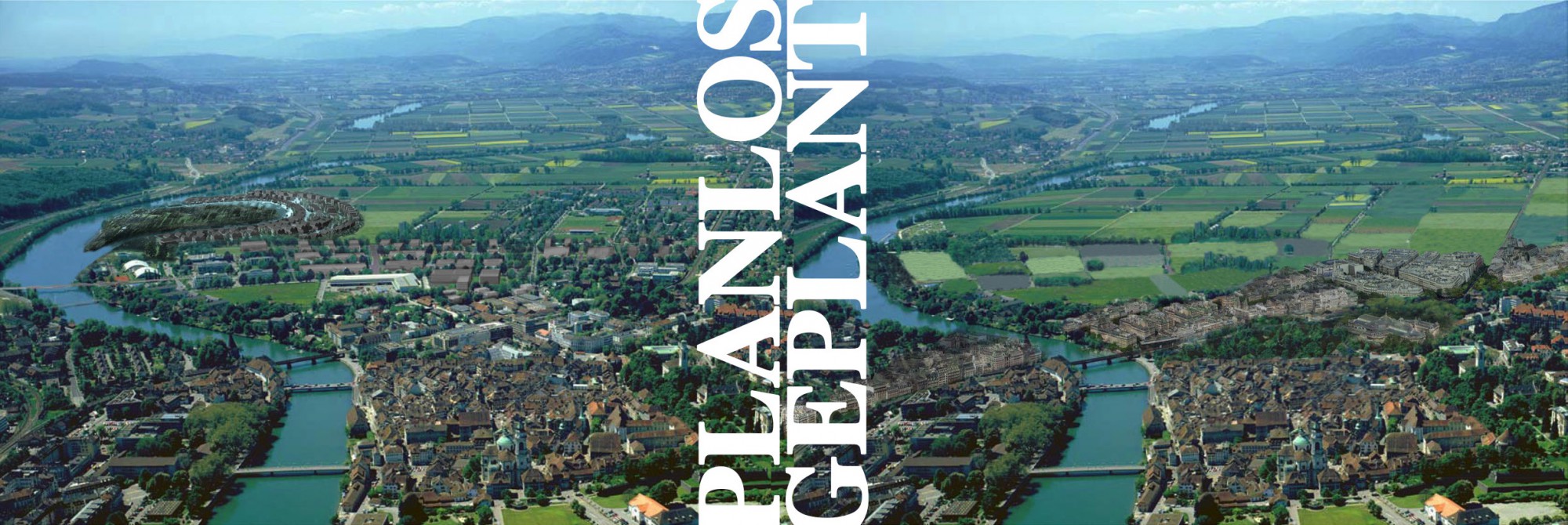

Als erstes muss ein Plan her, welcher darstellt wie die geplanten Grossprojekte sich zur bestehenden Siedlung verhalten. Da die zuständigen Ämter diesen Plan nicht haben, hat der Verein Solothurn Masterplan eine solche Übersicht als Collage zusammengestellt. Es wurde zwar viel geplant, doch ein Plan als Vision fehlt. Planlos geplant umschreibt die Entwicklung der letzten Jahren sehr gut.

Abbildung 5: Collage des Übersichtsplanes mit geplanten Grossprojekten

Abbildung 5: Collage des Übersichtsplanes mit geplanten Grossprojekten

Die Collage wurde vom Verein Solothurn Masterplan Anfang Dezember 2012 erstmals vorgestellt, sie stellt in erster Linie dar, wie die geplanten Grossprojekte zum Bestand stehen. Das verstörende Bild das sich ergibt ist das Resultat einer unkoordinierten, ohne grosse Visionen vorangetriebenen und punktuell reagierenden Stadtplanung. Die neuen Stadtteile kollidieren auf brutale Weise miteinander und scheren sich kein bisschen um ihre Nachbarschaft. Freiflächen sind beinahe verschwunden, den nächsten Generationen überlassen wir eine unwürdige Ansammlung planerischer Experimente.

Masterplan

Der Masterplan versucht über sehr wenige und einfache Regeln zu definieren wie sich die Stadt zu entwickeln hat, so dass eine kohärente Siedlungsstruktur entsteht und zukünftige Entwicklungen ermöglicht werden. Innerhalb eines definierten Perimeters soll mehr gebaut werden können, die Fläche ist beschränkt, in der Höhe dürfen wir wachsen. Lücken sollen geschlossen werden und grundsätzlich soll ein bisschen höher und dichter gebaut werden. Ohne neues Land zu überbauen können so 6’000 Menschen mehr in Solothurn wohnen.

Abbildung 6: Solothurn Masterplan

Abbildung 6: Solothurn Masterplan

Die anmutige Barocke Solothurner Altstadt hat eine Ausnutzungsziffer von 2.9. Die Ausnutzungsziffer ist das Verhältnis von Grundstückfläche zu Geschossfläche. Das bedeutet für die Altstadt, dass auf einem Grundstück mit 100 qm Fläche 290 qm Geschossfläche gebaut ist. Dieser auch als Dichte bezeichneter Zusammenhang ist entscheidend für den Charakter einer Stadt.

Gehen wir mal davon aus, dass wir innerhalb eines bestimmten Perimeters, im Plan mit der roten Linie begrenzt, innerhalb der bebauten Gemeindefläche von Solothurn eine Dichte ähnlich der Altstadt haben können, was ohne weiteres möglich ist. Es ergibt sich die folgende Situation. Innerhalb des Perimeters könnte man Raum schaffen für 6‘000 Personen und dies ohne Einbusse in der Grösse und Qualität der Wohnungen und Umgebung.

Umsetzung

In der Geschichte des Städtebaus von Solothurn und der europäischen Stadt inspirieren wir uns, wie eine Stadt weitergebaut werden kann ohne neues Land zu verbrauchen. In Solothurn selber finden sich viele Beispiele wie dies stattfinden kann. Vor allem die Blockrandbebauung schafft da eine ausgezeichnete Möglichkeit. Wir können so unsere Stadt erweitern ohne neues Land zu verbrauchen und dies mit Verzicht auf Grossprojekte, dafür mit viel Freiflächen für uns jetzt und für alle weitere Generationen.

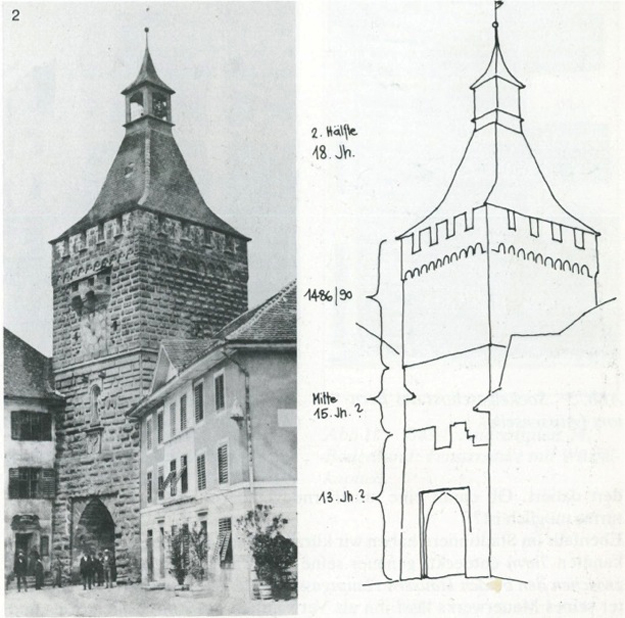

Abbildung 7: Das ehemalige Berntor im Verlauf der Jahrhunderte

Abbildung 7: Das ehemalige Berntor im Verlauf der Jahrhunderte

Das man an einer Stadt weiterbauen kann und zwar am Bestand nicht in den Freiflächen lernen wir aus der Geschichte. Am Beispiel des abgerissenen Berntors lässt sich zeigen wie über die Jahrhunderte hinweg am selben Gebäude weitergebaut wurde und zwar so, dass das Gebäude trotzdem harmonisch erscheint.

Abbildung 8: Suva-Gebäude von Jürg Stäuble an der Schänzlistrasse (8)

Abbildung 8: Suva-Gebäude von Jürg Stäuble an der Schänzlistrasse (8)

Die Bebauung des Strassenrandes, auch Blockrandbebauung genannt ist in der europäischen Städtebaugeschichte tief verankert. Auch die ersten Stadterweiterungen ausserhalb der Stadtmauer in Solothurn folgten diesem Schema. Wie robust diese Bebauungsstruktur ist, zeigt das Beispiel vom Suva-Gebäude in der Schänzlistrasse. Ein modernes Gebäude lässt sich innerhalb einer bestehen Blockrandstruktur problemlos einfügen und zwar mit Respekt gegenüber dem Bestand ohne sich jedoch unterzuordnen.

Abbildung 9: Dichte Bebauung mit Punkthäuser

Abbildung 9: Dichte Bebauung mit Punkthäuser

Das letzte Beispiel sucht man in Solothurn vergebens. Es zeigt jedoch sehr schön wie auch einzelne Punkthäuser innerhalb einer Blockrandstruktur gebaut werden können. Obwohl die Häuser dicht beeinander stehen ist der Aussenraum von grosser Qualität und grosszügig durchgrünt.

Das oben genannte lässt nun den Schluss zu, dass man eigentlich ohne weiteres auf Grossprojekte verzichten kann ohne auf Bevölkerungswachstum und Lebensqualität verzichten zu müssen (Abb. 10).

Abbildung 10: Collage Bahnhof am Wasser

Abbildung 10: Collage Bahnhof am Wasser

Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie den Verein Solothurn Masterplan.

Abonnieren Sie unseren Newsletter um Aktuelles rund um unsere Aktivitäten zu erfahren oder hinterlassen Sie uns eine Antwort.

| Abbildungsnachweis | |

| Titelbild | Planlos – Geplant, Collage Verein Solothurn Masterplan, Mai 2013 |

| Abb. 1 | Übersichtspläne der Stadt Solothurn 1940 und 2012, Stadtbauamt Solothurn, 2012 |

| Abb. 2 | Solothurn, Simon Dietiker, http://home.fotocommunity.de/dietiker/index.php?id=768649&d=19462540 (4.5.13) |

| Abb. 3 | Überbauung Sphinxmatte, Eigene Aufnahme Verein Solothurn Masterplan, Dezember 2012 |

| Abb. 4 | Der Einbau der Regiekabine würde…, Solothurner Zeitung vom 26.02.13, http://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/stadt-solothurn/weitere-runde-im-theater-ums-stadttheater-126126637 (4.5.13) |

| Abb. 5 | Collage Übersichtsplan mit Projekte, Collage Verein Solothurn Masterplan, Dezember 2012 |

| Abb. 6 | Solothurn Masterplan, Verein Solothurn Masterplan, Dezember 2012 |

| Abb. 7 | Das Berntor im Verlauf…, Alte Publikation |

| Abb. 8 | Suva-Gebaüde Schänzlistrasse, Alte Publikation, |

| Abb. 9 | Dichte Bebauung mit Punkthäuser, Google Maps, http://maps.google.ch/maps?q=google&ie=UTF8&ll=47.382996,8.545904&spn=0.001608,0.00327&oe=utf-8&client=firefox-a&hq=google&hnear=Z%C3%BCrich&t=k&z=19 (4.5.13) |

| Abb. 10 | Bahnhof am Wasser, Collage Verein Solothurn Masterplan, Dezember 2012 |

7 Gedanken zu „Planlos | Geplant“